LEJANO, UFANO, ÚLTIMO VERANO

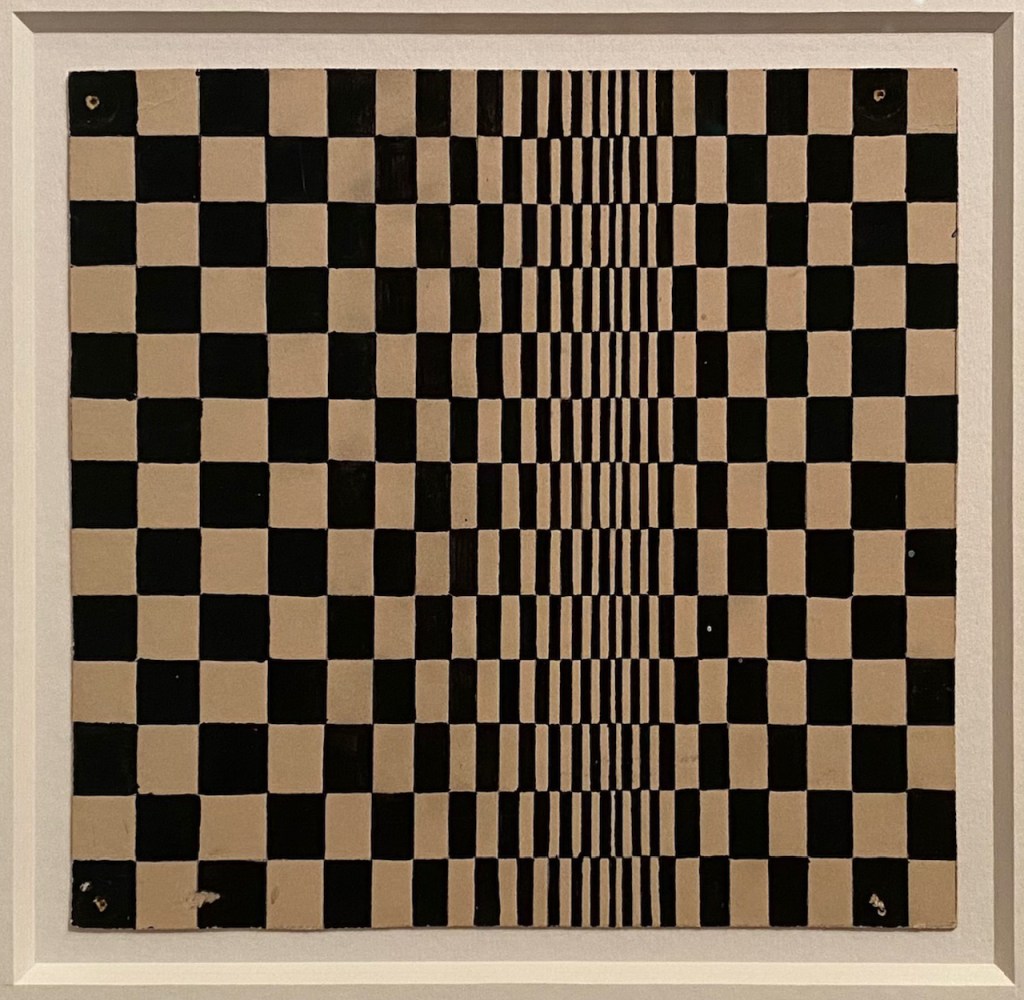

Multiconic Subway, NYC, 2023

Multiconic Subway, NYC, 2023

El verano del año 2023 pasó, y quedó, arrumbado, en casi nada. Los lengüetazos de las chancletas y la brisa cenital del ventilador han flaqueado hasta convertirse en un chapoteo imaginario. Pero la lectura de Ernest H. Gombrich, Art and Illusion (A Study in the psychology of pictorial representation) ancló el estío en mi memoria, y me sigue guiando entre campos de Constable y de Corot, hasta llegar al bosque de Barbizon. Gracias a esta lectura he esquivado, feliz, no solo la nostalgia del declive otoñal, y ahora la del invierno, sino, también, innumerables divagaciones estériles, si no miopes prejuicios, que pesan sobre la psicología y la percepción del arte en general.

Releí con placer su cuarta parte, Invention and Discovery, sobre la historia de la representación (historia que coincide en gran parte con la historia del arte en Occidente), y la hermenéutica de la imagen a través de schemata, los trazos que, en vez de prodigar información, la sistematizan, la resumen, o, también, la transforman crucialmente, como ocurre con la caricatura. Hace poco, en el Museo de Orsay, contemplaba el Dejeuner sur l´herbe de Manet (1863), y presté especial atención al frontal, minucioso, y realista rostro de la “desayunadora” desnuda. En frente está colgado el otro déjeuner, el de Monet, de tamaño descomunal, cuyas figuras no poseen rostros individualizados sino lo que parecen máscaras, intercambiables entre las figuras representadas con la sola exigencia del género, medida esta por el peinado o la vestimenta. Recomiendo este cuarto capítulo de Gombrich sobre la caricatura, y, en general, sobre la percepción fisonómica, aunque su recorrido no nos conduzca tanto hacia Monet o Manet como hacia Hogarth, Rowlandson o Daumier, entre cuyos riscos sociales triscará luego la corriente expresionista.

Estrella de Diego, catedrática de historia del arte y patrona del Museo del Prado, en su empeñoso “El Prado inadvertido” hace muy merecidos honores a Gombrich, y con la toda razón: el maestro es una cima, no superada, que ella tuvo la envidiable suerte de tratar, y de acompañar las últimas visitas que hizo al Prado. Disfruté el recorrido que De Diego hace por el horizonte académico actual; tarea arriesgada, pues es un campo de minas. Su libro, además de un ardiente panegírico –de rigueur– del Prado, es un homenaje a las mujeres pintoras y creadoras en general, a la infancia de la autora, y a su relación desde niña con Las Meninas; pero también es un repaso a lo que se conviene en llamar, en la otra orilla del Atlántico, “el complejo académico-cultural-filantrópico”, demasiado benévolo ante los desmanes “canceladores”, y que ella trata de forma ecuánime, sin caer en actitudes simplistas o banales como las que proliferan sobre todo en EEUU.

En Washington, además de la National Gallery (Winslow Homer), volví a la Phillips Collection (¡qué emoción contemplar de nuevo Return from school after the storm, de Chaïm Soutine!), donde “reina Renoir” (justa aliteración), y en donde el fotógrafo Frank Stewart y la fascinante exposición de su obra, Nexus, me entretuvieron hasta hacerme olvidar el paso del tiempo. Me pareció que la inteligente política de exposiciones de esta galería le evitará, no me cabe duda, ser “cancelada”. Después, continué mi banquete visual en la National Gallery, siguiendo las obras que Gombrich menciona en Art and Illusion.

Más tarde, en Nueva York, llegó el deleite bajo la forma de “los cipreses de Van Gogh”, maravillosa exposición que calmó por un rato mi sempiterna avidez de fauvismo, aunque me dejen indiferente las aberrantes exageraciones de su popularidad. Ya durante mi infancia observaba, a menudo embobado, los cipreses cimbreándose en el olivar. Es cierto que en Andalucía, obedeciendo legendarios ecos de la mitología griega, los cipreses se suelen plantar en los cementerios, pero no solamente. Una versión más pagana aún los sitúa también en torno a las albercas enjalbegadas, donde su silueta oscura corona el blanco de cal junto al agua fresca. Muy pequeño aún descubrí que cuando el viento los agita se mueven de una forma especialmente sensual y libidinosa ¡Cuántas veces no habré quedado extasiado mirando cómo, de su seno sinuoso irradiaba un erotismo hipnótico y delirante…! Uno deduce que esto deberían saberlo sus estudiosos y entusiastas, y, más concretamente, los responsables de la exposición del Met, pues podría estar relacionado con la obsesión de Van Gogh con este árbol. Habría bastado una película en una pequeña pantalla lateral; una referencia a la vida real de los cipreses. Pero no. Jamás he leído una sola mención a esta cualidad singular del árbol de Apolo, y tampoco me parece tan difícil intuirla. Los cipreses se mueven como tiernos cuerpos, provocativos, llenos de ignoto deseo: esa imagen del ciprés la atesoraba yo mucho antes de disfrutar del trágico fauve y sus pinceladas breves, entrecortadas, ondulantes, gruesas; me importaba poco que los cipreses estuvieran bajo la luz de la luna, pero si los agitaba el viento eran otra cosa: parecen cuerpos vivos, de temblorosa carne, semejantes a la onda breve, encerrada, del agua de las albercas en el olivar.

Vi otras exposiciones en NY; por ejemplo, un tesoro en la Morgan Library: “Into the Woods”: dibujo y fotografía francesa de la donación de Karen. E. Cohen. Una excepcional coleccionista, Cohen cultiva numerosas pasiones, y entre ellas destaca su atracción por la Escuela de Barbizon; pero son formidables sus colecciones de óleos, dibujos y obra gráfica de Delacroix, Corot, Daubigny, T. Rousseau o Narcisse Virgilio Díaz de la Peña y, muy especialmente, los extraordinarios, bellísimos y misteriosos paisajes de Courbet. También, gracias a su fino olfato de coleccionista, descubrí los asombrosos paisajes de Georges Sand, provistos de una originalidad y talento singulares, y en los que incorpora materia vegetal del mismo paisaje que representa.

Siempre llega un momento en que el arte “de calidad” (por oficio, por prestigio, tradición, esoterismo o precio) satura mi apetito. Cuando esto ocurre busco arte que esté expuesto por razones no relacionadas con su calidad, o, al menos, no solo con ella. No he perdido el sentido, sencillamente expreso la necesidad de liberarme de los cánones al uso y de la contundencia de los dictados tanto de la academia como del mercado… y hago honor aquí al libro que Alejandro Vergara Sharp, conservador del Museo del Prado, publicó hace más un año aproximadamente, La calidad en el arte, que, por ser mucho más breve y de menor peso y tamaño que el de Gombrich, pudo acompañarme también durante mi periplo atlántico. Recomiendo su lectura, porque aborda una cuestión esencial del arte occidental a la que nos referimos constantemente pero sin pararnos a pensar en qué es exactamente. Cuestión tan esencial como escurridiza: el concepto de la calidad en el arte o, en pocas palabras, ¿qué pueden ser el “arte bueno” o el “arte malo”? El libro de Vergara Sharp es tranquilo y sutil; su narración teje en la mente del lector un sencillo hilo crítico que lo mantiene atento y comprometido hasta el final, además de realizar un loable esfuerzo de sincretismo cuando, por ejemplo, tilda el período comprendido entre los siglos XIII e inicios del XIX, de “neoclasicismo”, sin atender a la taxonomía habitual del arte europeo de ese largo y rico período, exageradamente construida sobre consideraciones estilísticas de una misma idea.

Así pues, decidí encaminarme hacia la National Portrait Gallery de Washington, que nunca antes había visitado, ávido de imágenes e historias desconocidas, impredecibles. Iba atraído por la idea de autores poco o nada conocidos, la “calidad” de cuyas obras bien me fuera indiferente bien ni el único ni el más relevante de los criterios por el cual estaban expuestas. Y así fue: un festín. ¡Qué emoción contemplar el retrato de la reina de Hawaii, Lili’uokalani junto a su trono, como jefa del estado kanaka maoli! Ella era la cabeza de la monarquía constitucional establecida en el archipiélago en 1852, y conocida por haber otorgado el sufragio universal a los hombres (solo a ellos, pero sin distinción de raza). Luce sus galas en un retrato que evoca al instante muy diversas narrativas, pintado al estilo del III Imperio francés. O el retrato de la contralto Marian Anderson, una de las grandes voces de la historia de la ópera quién, con la ayuda de Eleanor Roosevelt, cantó en aquel inolvidable Domingo de Pascua de 1939, desde los escalones del Lincoln Memorial, ante una audiencia de 75000 personas contra la segregación racial. Más conocidos y de calidad ya “indiscutible”, destaco la semblanza de Obama -magnífico retrato a mi juicio- en dibujo fino y ornato saturado y deslumbrante de Kehinde Wiley, o el de John F. Kennedy, por Elaine de Kooning …etc.

Otras obras me encandilaron antes de entregarme de nuevo al achicharrante estío washingtoniano, y las he escogido para terminar esta nota: Mandarin Duck (Patos mandarines), 2005, de Hung Liu (1948-2021), pintora del realismo-socialista chino antes de emigrar a EEUU, en 1984. Liu retrata a Polly Bemis (1853-1933), una activista que luchó por su independencia en Idaho, donde se casó con un tabernero local para evitar la deportación.

Por último, una obra de James Hampton, The Throne (El trono), un bocatto di cardinale para despedirme de tan hipnótica galería. La verdad es que la National Portrait Gallery hizo que me olvidara de todo y que prestara atención a lo puramente desconocido o anónimo, al menos desde el punto de vista de la idea de arte que transmiten el mercado, muchas publicaciones, la academia, y lo que a menudo llamamos «el mundo del arte». ¿No podría ser ese uno de los objetivos del arte: llevar nuestra atención a lo que no recibe clamorosa atención, a lo desconocido? ¿No es acaso esa imparable “inmersión” en decenas de narrativas ignotas ajenas a la «grandeza» la mejor manera de seguir afrontando el día? La evocación de narrativas disparatadas y dispares, olvidadas, periféricas, nuevas, o sencillamente carentes de tantas faustas autorías que el marketing, el coleccionismo especulativo o la academia han endiosado hasta elevarlas a dogma, ¿no es en sí misma creativa para los que las contemplamos? Lo mismo ocurre con la evocación de las narrativas fáciles de comprender, pero no por “fáciles” o “menores”, sino porque son anómalas para un sistema que solo quiere comprar nuestra atención, y dominarla… Narrativas y contextos expuestos para mirar de otro modo; para recordar que no solo hay una forma de mirar, de hacer y de construir una calidad para el arte. Quizás, en unas décadas, o tal vez menos, algunas de estas obras pasen a convertirse inexorablemente en cualificadas alegorías del pasado, en reinas del mercado, pero, hasta que llegue ese momento, los visitantes acudimos a disfrutar de sus «latentes cualidades» con doméstica y reconfortante inmediatez.